Trois génies :

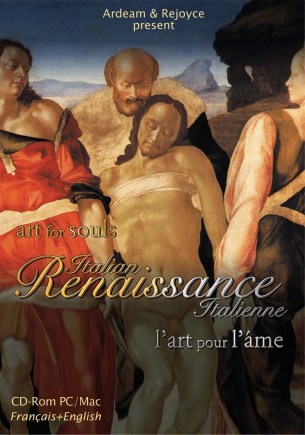

Ces trois œuvres sont fort proches dans le temps, ayant été réalisées dans un intervalle d’environ huit années, entre 1504 et 1512. Elles sont aussi proches dans l’espace, puisque c’est dans ce « triangle d’or » reliant Florence, Rome et Venise qu’elles virent le jour. Les trois artistes réunis dans “Renaissance italienne, l’art pour l’âme” sont vraiment dans l’ordre de l’art des phares dont les rayons nous éclairent aujourd’hui encore. Michel-Ange (1475-1564), Raphël (1483-1520) et Titien (1490-1576) vécurent pendant la Renaissance italienne, dont ils furent des acteurs influents[1]. Ils ont en commun un talent varié qu’ils expriment en peignant sur bois ou en fresques toutes sortes de sujets, tant religieux qu’historiques ou mythologiques, sans oublier les portraits. Et comment ne pas mentionner, pour Michel-Ange et Raphaël au moins, les chefs-d’œuvres par lesquels ils ont enrichi les autres arts : sculpture, architecture, poésie ? Tous trois furent célébrés de leur vivant comme des génies universels et reçurent commandes des plus prestigieux mécènes : papes, empereur, rois et princes de toute la chrétienté. Ni leur mort ni les siècles n’ont amoindri leur gloire. Décidément supérieurs, ils demeurent au firmament de l’art, tandis que les modes et les écoles se succèdent plus ou moins rapidement. Doués d’un rare talent et forts d’une vraie technique, ces peintres

étaient non moins artisans que croyants. Ils étaient catholiques, ou

encore universels. De nos jours, beaucoup de prétendus

« artistes » font de l’art une idole ; ils lui sacrifient le

réel. Ni nature ni technique n’existent à leurs yeux : ils peignent

l’absence d’objet, avec une absence de pinceau. Au contraire Michel-Ange,

Raphaël et Titien savaient admirer le monde autour d’eux, parce qu’ils y

contemplaient le chef-d’œuvre du seul Artiste véritable, Dieu, Créateur de

toutes choses. Ils admiraient que ce Dieu se fût fait Homme pour sauver tant

d’hommes ingrats. Ne se prenant pas pour des saints eux-mêmes, ils firent œuvre

utile et pie en illustrant pour tous pécheurs l’histoire vraie du Salut.

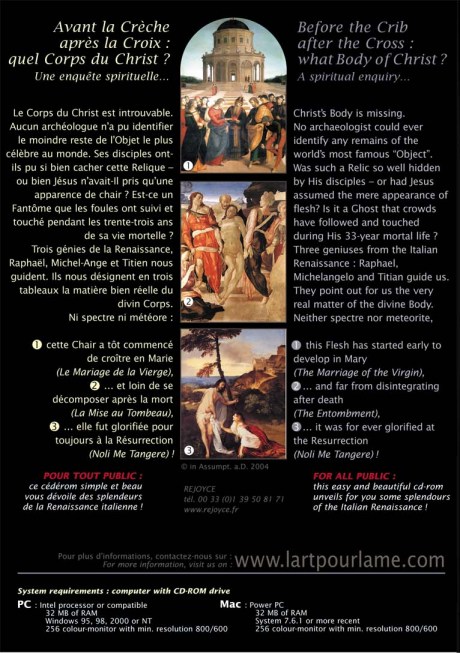

Les trois tableaux présentés ici ont pour sujet le Rédempteur Jésus-Christ, vrai Homme et vrai Dieu. Mais ce n’est pas sa vie mortelle qu’ils nous peignent : ils ne disent rien des trente-trois années passées sur Terre, de sa naissance à Bethléhem à sa mort à Jérusalem. Bien plutôt, ils ont pour point commun de nous montrer ce Sauveur avant la Crèche et après la Croix. Raphaël nous désigne l’Enfant non encore né, au jour du mariage de sa Très Sainte Mère la Vierge Marie avec Saint Joseph son père nourricier. Michel-Ange illustre la mise au tombeau du Corps de Dieu après la mort au Golgotha. Enfin Titien révèle la première apparition du Christ ressuscité, pour la joie de Sainte Marie-Madeleine au matin de Pâques. Nous contemplons ainsi ce Corps du Christ en trois étapes : son Corps en gestation, puis son Corps exsangue et inerte, enfin son Corps glorieux. Le Corps du Christ était un corps humain comme le nôtre : pourvu de membres et d’organes, de muscles, de nerfs et de cheveux. A ce corps de chair était unie une âme humaine comme la nôtre, douée de mémoire, d’intelligence et de volonté. Dans le sein de la Vierge Marie, Dieu le Fils avait en effet assumé ce Corps et cette Âme instantanément créés. Le Christ est donc Dieu le Fils fait Homme. Son Corps est un corps d’homme, charnel et physique. Mais parce que ce Corps est mû par une Âme intimement unie à la Personne de Dieu le Fils, ce Corps du Christ est vraiment (non pas métaphoriquement) le Corps de Dieu. En conséquence, tout ce que ce Corps pâtit pour nous opère notre salut.

Lorsque ce Corps souffre la circoncision au huitième jour, les rigueurs de

l’exil égyptien, la faim trente ans plus tard au désert, la fatigue en arrivant

au puit de la Samaritaine, et plus encore la sueur de sang à Gethsémani, les

gifles chez Caïphe, la flagellation et le couronnement d’épines chez Pilate,

que concluent le portement de croix et la Crucifixion, c’est la Personne de

Dieu le Fils qui est le sujet de ces souffrances. Aussi toutes sont divines,

puisque chacune d’elles est « de Dieu ». Ainsi la plus petite de ces

peines revêt aux yeux du Père céleste une valeur infinie : la moindre est

salutaire et toutes nous rachètent.

Trois étapes :

C’est pourquoi il est utile à notre Foi de contempler ce doux Corps du Seigneur, véritable Instrument du Salut. Nous cherchons dans ce cédérom à présenter le divin Corps dans sa réalité concrète, matérielle, en attirant l’attention sur trois états particuliers de son existence réelle : période prénatale (Le Mariage de la Vierge), période in-animée (La Mise au Tombeau), période glorieuse (Noli Me Tangere). Le Corps du Christ assuma tour à tour ces trois conditions. La première prépare, la seconde prolonge et la troisième exhausse la condition mortelle qui fut pendant trente-trois ans celle du Corps adorable. Pour le discerner non encore né, le pleurer mort et l’embrasser ressuscité, laissons-nous guider par ces trois grands chrétiens, Raphaël, Michel-Ange et Titien qui nous l’ont peint ; et par ces saints qui eurent la grâce d’approcher le Divin Corps : la Vierge Marie et Saint Joseph, Saint Jean, Nicodème et Joseph d’Arimathie, puis Sainte Marie de Magdala ! Ne les envions pas, imitons-les ! Nous sommes invités à la même grâce et promis à la même gloire si nous confessons, en fils de l’Eglise, la présence réelle et sacrificielle du Sauveur en l’Hostie. Après la transsubstantiation[2] si nous disons en regardant l’Hostie présentée par le prêtre : « Seigneur, je crois, ayez pitié de moi ! » – bientôt le même Seigneur vient toucher notre propre corps et vivifier notre âme. Oui, dans la Sainte Communion[3], Son Corps eucharistique[4] est bientôt sur nos lèvres et enfin dans nos cœurs ! La parole est aux peintres : leurs œuvres nous concernent car à tout homme elles disent :

« Ami qui passes, _____________________

[1] Voir « Biographies » des trois peintres.

[2] Pendant le Saint-Sacrifice de la Messe, au moment de la Consécration, changement de toute la substance du pain à la substance du Corps du Christ, et de toute la substance du vin à la substance du Précieux-Sang du Christ.

[3] Pendant la Sainte Messe, rite par lequel le Corps du Christ est consommé par les fidèles sous l’apparence d’un petit morceau de pain (hostie).

[4] Après la Consécration, le Corps du Christ est réellement, vraiment et substantiellement présent dans sa totalité, sous l’apparence de pain et de vin.

[5] Le Corps mystique du Christ n’est pas son Corps physique. Son Corps mystique est un emploi figuré du mot corps, pour désigner l’ensemble des membres vivants de l’Eglise, régis par le même divin Chef, le Christ, et mûs par le même divin Souffle, l’Esprit-Saint.

Lettre du Cardinal Poupard, Président du Conseil Pontifical de la Culture.

Monsieur l'Abbé,

J'ai bien reçu le troisième volume de votre collection de cédéroms d'art chrétien « L'art pour l'âme », et je vous en remercie. Après La Tour et Caravage, vous présentez trois œuvres maîtresses de la Renaissance italienne: Le mariage de la Vierge de Raphaël, La mise au tombeau de Michel-Ange et Noli Me tangere du Titien, autour d'un thème conducteur, la méditation sur le Corps du Christ: avant sa naissance, à sa descente de Croix et au matin de la Résurrection. La culture dominante propose aux hommes et aux femmes de notre temps tous les éléments d'un culte du corps, présenté comme idéal « sans chair» où l'enveloppe du paraître se veut le détonateur de tous les désirs. Dans le même temps, les journaux télévisés ne cessent de présenter les images de corps mutilés, cadavres déchiquetés par la haine et la terreur, dans une atmosphère de chaos et de désespoir. Votre réflexion sur le corps est à l'opposé de cette contre-culture. Vous présentez les œuvres de la Renaissance, parce qu'elles insistent sur la matérialité du corps et disent sa vocation surnaturelle: même blessée par la souffrance et la mort, la chair, temple de l'Esprit, apparaît dans sa dignité et sa vocation surnaturelle. Je le disais dans Foi et Cultures (C.L.D., 2001, p. 44): «L'anthropocentrisme désabusé de la culture contemporaine n'était pas pensable [pendant la Renaissance]. L’homme prenait place dans l'univers à un rang que Dieu lui avait réservé par amour: le premier dans l'ordre de la création! A échelle humaine, cette anthropologie est valorisante et source de quiétude ».

Avec mes encouragements pour cette magnifique initiative d'évangélisation par la culture et la beauté, je vous redis mon cordial dévouement en Notre-Seigneur.

PAUL CARDINAL POUPARD Cité du Vatican, le 1er juin 2004 Configuration minimale requise - PC :

|

Un seul Corps :

Un seul Corps :